一、中国单身潮来临

(一)中国未婚人数超1.3亿,主要城市单身率均超50%

当前中国未婚人数超1.3亿。根据国家民政部统计,全国独居人口从1990年的6%上升到2013年的14.6%,单身独居群体日益庞大。2010年第六次人口普查,30岁及以上未婚女性比例高达2.47%,比10年前增加近两倍,主动选择单身的“单女”显著增多。《中国统计年鉴2018》的数据则显示,在抽样的95.3万15岁及以上人口中,未婚人口合计11.7万,占比为12.3%。其中男性10.5万,女性7.2万。而15岁以上人口占抽样人口的76.6%,据此推断,2017年中国未婚人数约为1.31亿。

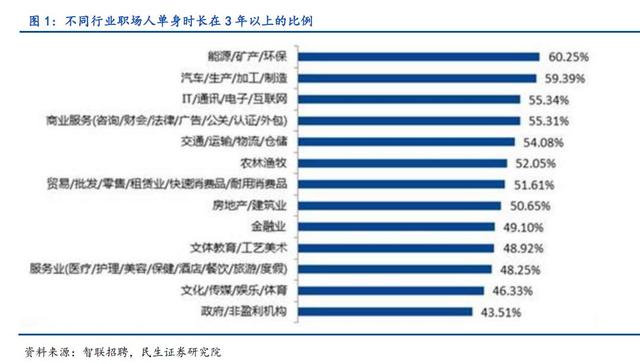

主要城市单身率均超50%。2019年2月,智联招聘联合珍爱网发布的《2018年职场人婚恋观调研报告》显示,参与调研的职场人中,68.33%处于单身状态。在单身的人群中,单身时长在三年以上的人群最多,占比为52.62%,其次为单身1-2年的人群,占比14.58%。分城市来看,海口的单身率最高,87.5%职场人是单身。四大一线城市中,深圳最高为77.23%;广州居其次,为74.52%;上海第三为70.8%;北京第四为66.9%。

男性集中行业单身率较高。众多行业中,能源/矿产/环保业里单身超过三年的职场人士最多,占比超过六成,其次为汽车/生产/加工/制造业的职场人士。大部分传统生产、加工、制造业的工作圈子都相对固定,而且属于男性比较集中的行业,认识异性的机会有限,因此单身时间长的比例较高。

(二)中国结婚登记数自2013年见顶后持续回落

2005年开始,中国的粗结婚率快速上升,在2013年达到9.92‰,之后降至2017年的7.7‰。粗离婚率则持续上升,自2002年的0.9‰升至2017年的3.2‰。与此同时,中国结婚登记数自2013年的1346.9万对见顶后持续回落至2017年的1063.1万对。

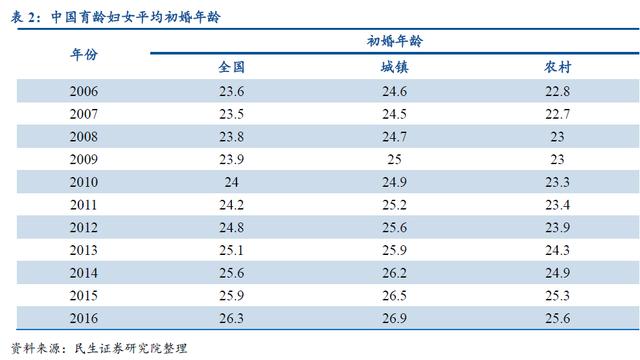

(三)中国育龄妇女平均初婚年龄持续上升

根据2017年全国生育状况抽样调查数据,中国育龄妇女平均初婚和初育年龄呈明显上升趋势。全国初婚年龄由2006年的23.6岁上升至2016年的26.3岁,其中,城镇从24.6岁升至26.9岁, 农村从22.8岁升至25.6岁。

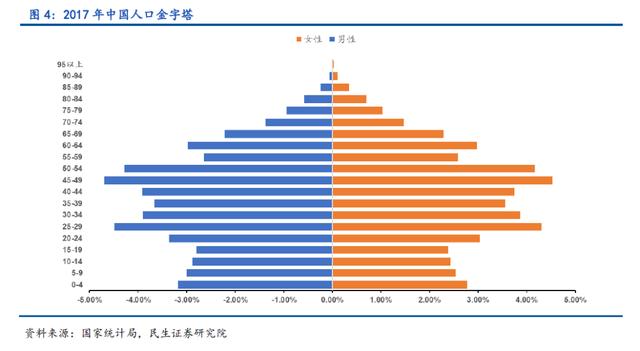

(四)性别比失衡将导致未来单身问题将愈发严重

中国青少年男女性别比失衡严重,未来单身问题将愈发严重。由2017年中国的人口金字塔可以看出,虽然,中国总人口的男女性别比虽然仅为1.04。但是,分年龄结构来看, 24岁以下人口,男性明显多于女性,各年龄组男女比均在1.1以上。随着这些年龄段的人口逐渐步入婚育阶段,中国单身潮将愈演愈烈。

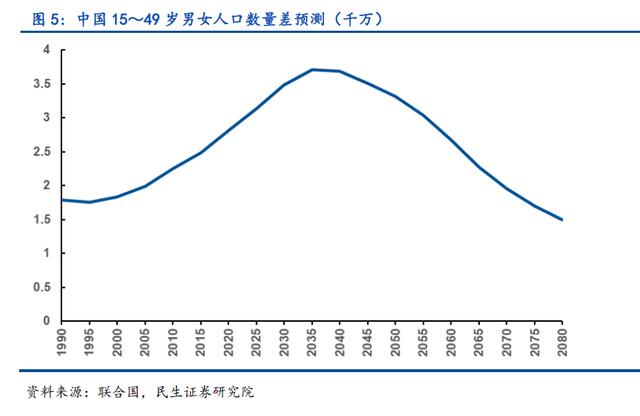

根据《中国人口变化带来的挑战与投资机会》,到2025年,中国15~49岁男性人数将较同年龄段女性高出3000万。高于国际标准上限水平的出生人口性别比使得中国适婚年龄男性人数较女性多数千万,同时,中国城市化进程尚未完成,高房价和主要由男性负责婚姻家庭支出的传统观念使得单身男性主要集中在农村,单身女性主要位于城市,男女性别比矛盾更为突出,男性面临着更大的择偶压力。

(五)圈子小是职场男女单身的重要原因

现代社会人们单身,既有主观原因,也有客观原因。一方面,随着工业化和城市化的发展,中国社会从“熟人社会”向“陌生人社会”转型,极大降低了来自长辈“男大当婚”、“女大当嫁”的催婚压力,释放了个人“择偶”或“不择偶”的自由。另一方面,陌生人社会也导致圈子小,不利于顺利脱单。调查显示,对女性来说,圈子小是阻碍自己成功脱单的最大原因,占比49.30%;对男性来说,圈子小阻碍脱单的占比为35.57%。除圈子小之外,男性的经济条件差和女性的择偶要求高也是“脱单拦路虎”。男性认为没钱是单身最主要的原因,占比35.93%;女性认为自己眼光高,太挑剔的占比20.17%。

二、单身潮加剧中国人口出生率下降

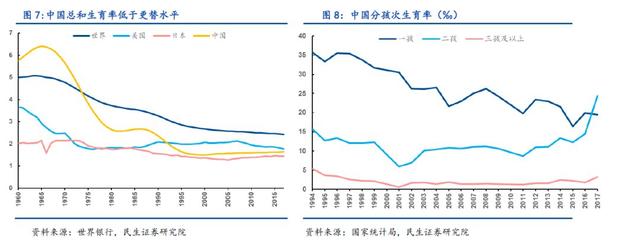

(一)中国总和生育率已经低于更替水平和生育意愿

中国的总和生育率自1992年开始低于2.1的世代更替水平,到1999年已经降至1.49。之后虽缓慢回升,到2017年也仅为1.63。既低于世界平均水平,也低于美国。分孩次生育情况看,三孩生育率一直维持在较低水平,一孩生育率持续走低。虽然二孩总和生育率在2017年由14.48‰大幅上升至24.36‰,总和生育率却仅由1.62升至1.63。

中国人的理想子女数经历了1980年代的较高水平、1990年代快速下降、2000年至今稳定在较低水平的三个阶段。1980年代平均理想子女数为2.13人,1990年代降至更替水平2.1以下,2000~2011年下降为1.67人。与此同时,生育意愿和生育水平的关系也发生了变化。1980年代生育水平高于生育意愿,1990年代二者均呈现下降趋势,但生育水平下降速度快于生育意愿,于是出现生育水平低于生育意愿的现象(侯佳伟等,2014)。

(二)经济负担重是中国育龄妇女不打算再生育的首要原因

调查数据显示,中国育龄妇女不打算再生育的前3位原因依次是“经济负担重”、“年龄太大”、“没人带孩子”(贺丹等,2018)。易君健和易行健(2008)对香港1971~2005年生育率、房价指数、女性劳动参与率、女性与男性实际工资年度序列展开协整分析,发现房价指数平均上涨1%,总和生育率将显著下降0.45%。

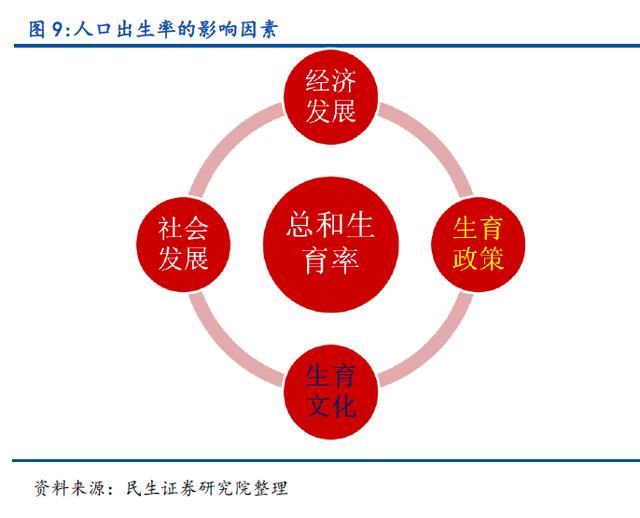

(三)单身潮加剧中国人口出生率下降

从人口学上讲有三种因素影响生育率, 即人口规模和年龄结构、婚姻行为(有配偶率)、夫妻生育行为。人口规模和年龄结构是在过去人口变化过程中形成的,属于结构性因素,无法通过现行政策改变,而婚姻行为和生育行为属于行为因素,可以通过政策加以调节。受文化传统影响,西方国家中堕胎备受争议,有4成是非婚生子。而中国、台湾、日本、韩国等东亚地区婚姻生育的社会规范强烈,非婚生育的比例极低,使得结婚成为生子的重要前提。因而,中国单身潮加剧了中国人口出生率下降。

三、单身经济崛起,房地产和养老承压

(一)单身经济崛起

单身人群由于抚养压力较小,在憾失部分家庭生活乐趣的同时可以追求相对更高的生活品质。阿里巴巴2017年发布的《中国空巢青年图鉴》显示,中国的“空巢青年”群体已经超过半亿,且孤独人口多分布于高薪职业,其中金融、互联网IT、教育位居前三,表明大部分孤独人群具有较高的消费能力。其典型特征为:住在十几平方米的出租房,孑然1身,挤着2小时的地铁,3餐外卖,4季淘宝,5感正常,6点下班,7点健身,一天平均点击手机1000下。研究表明,单身群体在教育文化和娱乐方面花费比非单身群体多,而在其余消费方面,都比其少,催生了诸如陌陌APP、宠物消费等单身经济的崛起。

《2018年中国宠物行业白皮书》显示,2018年中国宠物(犬猫)消费市场规模达到1708亿,比2017年(1340亿元)增长27%。养宠省市的繁荣程度也和独居人口分布最多的城市成正比。宠物成为单身一族排遣寂寞的好伙伴。

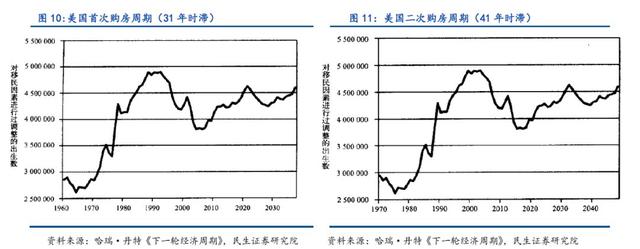

(二)房地产面临需求下行压力

25~44岁人口是房地产和汽车等的购买主力。以美国为例,美国地产经纪商协会的统计数据表明,典型的首次住宅购房者年龄是31岁,而二次购房者的平均年龄为41岁。这也使得首次购房相对于出生指数存在31年的时滞,即婴儿潮一代的购房需求峰值在1987~1991年间达到。该峰值的来临也导致了20世纪90年代初期美国的储贷危机和房产价值小幅缩水。婴儿潮一代在1997~2001年进入二次购房需求的顶峰,并在度假房产需求和地产投机的推动下,导致了2000~2005年的房地产泡沫。

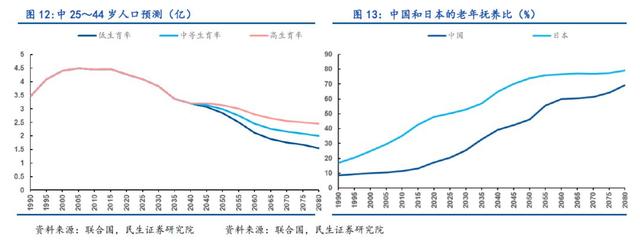

人口老龄化削弱房价在长周期涨幅。徐建炜等(2012)以人口结构变化作为切入点对中国住房价格持续高涨现象进行分析,发现中国少年人口抚养比例的提高虽然会带来房价上涨,但是老年人口抚养比例增加带来的效应却恰好相反。就人口结构而言,2015年以后中国的房价将不再具备快速上涨的条件,房价总体水平将逐渐走弱。杨华磊等(2015)通过对1960~2010年我国出生人数的分析,发现2001年左右,随着80后出生高峰步入婚配,住房价格面临上升的压力;2014年左右,随着90后出生低谷一代步入婚配,住房需求逐年下降,住房价格面临下降的波动。李超等(2015)发现城市的常住人口和流动人口数量、居民的收入分配、人力资本状况以及人口抚养比对中国城市的住房需求具有深远影响。2015—2030年中国城市住房需求的总体走势将会呈现出“上升——平稳——下降”的“倒U型”特征。2025年以后,中国城市的住房需求将不再具备快速增加的条件。

25~44岁人口数减少叠加老年抚养比上升,房地产面临巨大的需求下行压力。中国25~44岁人口数量则在2015年达到顶峰后也进入了下行轨道,其人数下降也使得房地产和汽车需求进入了下降周期。2015至2025年,每年减少375万人,2025到2030年,每年减少500万人。2030到2035年,每年减少960万人。高房价催生不婚不孕不育,导致中国老年抚养比加速上升,预计在2030年达到25%,较2010年增长一倍;2050年达到46%(日本2018年水平),2080年达到69%。在人口总量和人口结构的双重作用下,房地产将面临巨大的需求下行压力。

(三)养老面临服务供应缺口

随着人口老龄化程度的日益加深, 中国职工基本养老保险制度财务可持续性面临非常严峻的挑战。刘学 (2014)认为职工基本养老保险基金将于2029年耗尽枯竭,2010~2050年累计赤字现值高达42.73万亿元。郑伟等(2017)发现在“中成本”情景下,基金累计结余将于2030年消耗殆尽,2016~2100年基金综合精算缺口为22.03%。

无论是家庭养老还是社会养老,责任人都是年轻一代,资金来源都是年轻一代的收入,实质上是收入的跨期配置和代际再分配。虽然从资金上来看,我们可以通过国有股权划转,缓解养老金缺口。但是,从实物角度来看,商品和服务的生产都需要通过人来进行,尤其是服务可贸易性较差,难以通过进口消除缺口。如果没有人进行生产,就可能面临沙漠中黄金富足而清水稀缺的困境,有钱也得不到需要的产品与服务。随着中国老年人口增加和老年抚养比上升,为了满足老人的需求,要么用机器人代替人提供服务,要么提高生育率或延迟退休年龄增加供应。

四、出台婚育鼓励政策刻不容缓

中国的高房价问题使得结婚率和生育率进一步下降,出台婚育鼓励政策刻不容缓。可供借鉴的政策主要有:

(1)为年轻人结婚生子创造条件

中国、台湾、日本、韩国等东亚地区婚姻生育的社会规范强烈,非婚生育的比例极低,使得结婚成为生子的重要前提。为此,日本、韩国等东亚邻近国家和地区通过物质支持和观念引导鼓励早婚应对少子化。物质方面,政府大力为青年创造工作岗位、优先给青年发放住房贷款及青年优先租赁房屋,甚至将租赁房屋优先权的受益对象从新婚夫妇扩大到准夫妇。观念方面,为单身男女提供相遇场所的“社区相亲”活动,鼓励年轻人相亲。

(2)塑造生育文化

部分国家通过生育文化建设激励生育。譬如,俄罗斯政府秉持生育光荣的理念,强调人口在家庭和社会中的重要性, 并向多子女的家庭授予“光荣父母勋章”, 对供养4个子女个子女以上的家庭由国家进行表彰, 甚至由俄罗斯总统为其授勋, 提升多生育女性的社会地位。泰国卫生部鼓励20至34岁适龄女性积极婚育, 并在每年情人节期间向结婚登记的新人赠送礼物, 介绍健康生育的相关知识(周慧和李放,2018)。

(3)以现金补贴、减税为主的经济激励政策

生育决策受家庭物质条件影响较大,因此大多数国家都从提供现金补贴和降低税收两个维度来分担部分家庭孩子生育成本,以减轻家庭培养孩子的经济压力,从而提高其生育意愿。

(4)以产假、幼托服务为主的社会福利政策

生育决策还受家庭时间、精力等因素影响。欧美发达国家在延长产假时间、提高产假补偿标准、父亲陪护产假等方面形成了完善的政策体系, 以立法形式对休假资格、时限、津贴等予以明确规制, 保障了女性分娩假、育儿假期以及父亲陪护和育儿假的有效实施, 减轻了母亲的精神负担和育儿压力。亚洲发达国家则更加注重构建公共幼托服务体系, 完善幼托服务政策制度和女性生育保障方面的公共服务体系。

风险提示:高房价导致初婚年龄进一步推迟;结婚生育激励政策效果不及预期。

标签: #生辰八字合婚最准大师精算

本文來自: 紫微府 ,原地址:https://www.ziweifu.com/hehun/2022-04-25-08-00-18-o2.html